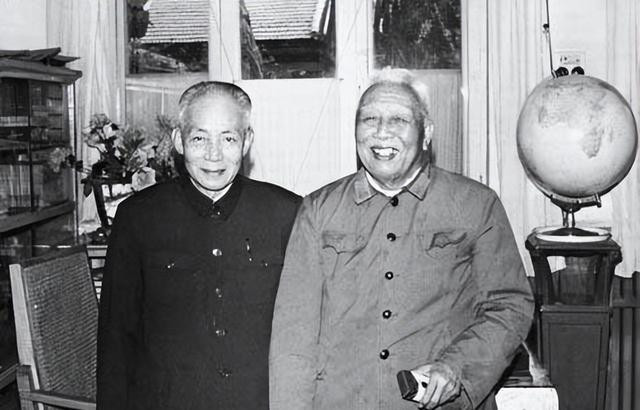

1972年,北京发生了一件轰动全城的事件,引发了市民们的广泛讨论。这场热议的中心人物,正是著名的开国上将宋时轮。

65岁的他迎娶了一位年仅32岁的女子。

在那个年代,男方年长女方几十岁的婚姻并不稀奇,但两人相差超过三十岁的情况依然让人感到惊讶。

不久之后,另一则惊人消息传开了。人们得知宋将军新娶的夫人,竟然是他已故妻子的亲妹妹。

姐夫与妻子的妹妹结合,这种关系在常人眼中显得颇为不寻常。

人们虽然心存疑虑,却不敢随意猜测。

这场婚姻不仅实现了宋时轮已故妻子的最后心愿,同时也获得了组织的正式认可。两个重要因素共同促成了这段姻缘,既有个人情感的延续,又有官方层面的支持。这种双重保障使得这桩婚事具有特殊的意义和合法性,既满足了逝者的遗愿,又符合组织的安排,体现了个人与集体利益的高度统一。

【战绩突出,个人孤寂】

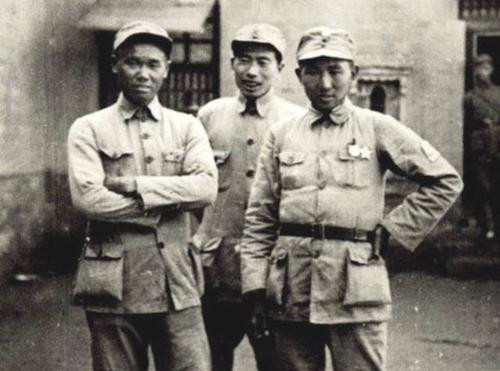

宋时轮的人生轨迹跨越了多个历史阶段。他诞生于清王朝走向终结之际,在中华民国时期度过了自己的青少年时光,随后在战火纷飞的岁月中崭露头角,最终在新中国成立后建立了卓越功勋。

1955年,凭借在长期军事生涯中取得的卓越战功,他荣获了新中国首批上将军衔,这一荣誉充分体现了他在革命战争年代所作出的重大贡献。

1927年,他正式成为中国共产党的一员,从此踏上了辉煌的军事道路。在多次重大战役中,他总是身先士卒,冲锋在前。

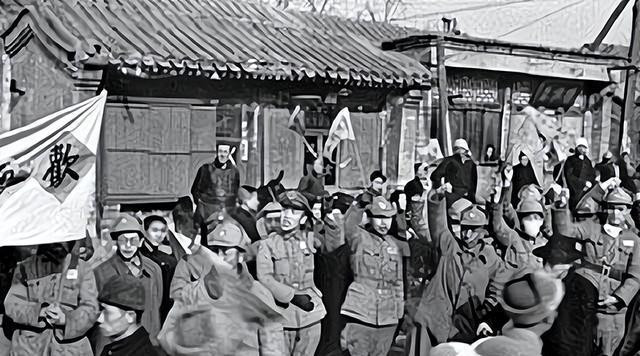

1938年6月,根据上级部署,宋时轮和邓华带领八路军第四纵队挺进冀东地区。他们的主要任务是夺回被占领的领土,同时发展壮大抗日武装力量。这支部队在冀东地区展开行动,既致力于收复失地,又积极扩充抗日队伍,为抗战事业贡献力量。

在行军过程中,第四纵队迅速推进,对盘踞在当地的日军和伪军发动了强有力的攻势。与此同时,当地民众的抗日热情高涨,积极参与到抵抗行动中。

敌军调集了重兵,对我方阵地发动了连续猛攻。为了确保战局优势,他们投入了大量精兵强将,不计成本地增派人员和武器。

宋时轮的部队在游击战术方面经验丰富,面对敌人的包围和清剿,他们能够轻松应对。这种战术特点使得他们突破封锁和围困的难度大大降低。

获悉敌军逼近的消息,宋时轮迅速行动,抓紧时间构筑有利态势。

他首先将队伍拆分成多个小队,命令各分队仔细侦察周边环境,并在关键地点做出标识,这样我们就能在交战时快速抢占优势地形。

此外,他特别叮嘱士兵们必须完成地图绘制任务,重点标出车站、仓库等关键地点的具体位置。他强调,这张地图要尽可能详细,确保每个重要设施都能准确无误地在地图上找到。绘制过程中,战士们还要注意观察周边环境,将可能影响行动的地形特征一并记录下来。他要求这项工作必须认真对待,因为这张地图将为后续行动提供重要参考。

他制定的战术是佯攻一个方向,实际打击另一个,先集中力量消灭主要目标,再逐个瓦解其余敌军。

火车站是日军频繁活动的交通枢纽,如果能够提前撤离周边民众,并在站内设下埋伏,就能对敌军发动出其不意的打击。这种战术的关键在于充分利用敌方必经之路,通过周密的部署实现突然袭击。选择车站作为伏击地点,既可以利用其交通要道的战略位置,又能借助人群疏散后的空旷环境,为军事行动创造有利条件。这种作战思路体现了对敌方行动规律的准确把握,以及对地形优势的充分利用。

仓库中的粮食和武器储备,直接关系到日伪军能否维持长期作战。这些物资是他们持续作战的关键所在,没有足够的粮食和武器,他们的持久战计划将难以实施。因此,仓库里的这些物资,成为了他们能否坚持战斗的决定性因素。

摧毁敌军的物资储备基地,就能切断他们的后勤保障线。一旦补给中断,敌方部队必然陷入混乱,作战能力将大幅下降。这种情况下,我军就能以更小的代价取得胜利。

宋时轮带领部队针对日军的关键运输线路和物资储备点展开行动,成功抵御了五次敌军的猛烈攻势。在此期间,第四纵队不仅有效阻击了敌人的进攻,还截获了大批战略物资,为冀东抗日根据地的建立奠定了坚实基础。

宋时轮展现了卓越的军事指挥才能。

宋时轮运用灵活的游击战法,让对手对其畏惧不已。

在抗日战争时期,他迅速崭露头角,成为部队里备受瞩目的猛将。他性格直爽,行事果断,深受士兵们的敬佩和追随。

他在战场上以果断勇猛著称,但离开战场后,却屡屡给组织带来不少麻烦。

人们最在意的,还是他的私人状况。

被敌人的行动牵着鼻子走,打乱自己原本的生活步调,这种做法显然不太明智。面对外界的干扰,我们更应该保持冷静,按照自己的计划和节奏行事,而不是轻易被他人的举动所左右。生活中难免会遇到各种突发状况,但关键在于我们如何应对——是慌乱失措,还是从容应对?显然,后者才是更为可取的态度。只有坚持自己的节奏,才能更好地掌控局面,不至于陷入被动。因此,在遇到外界干扰时,我们应当保持定力,按照既定计划稳步前进,这才是明智之举。

宋时轮的生活状态颇为孤独,年过三十的他,身边仅有的陪伴就是女儿宋兰英,除此之外,没有其他亲近的人关心他的冷暖。

他的亲生女儿是与第一任妻子所生育,这件事发生在他投身革命事业之前。

父母担心他的终身大事,于是擅自安排,给他介绍了一位适龄女子。

初次相识后,双方都产生了爱慕之情。于是,他们听从了长辈的安排,决定结为夫妻。

宋时轮的初次婚姻是由家人安排、媒人牵线的,尽管属于传统包办形式,但这段婚姻生活却相当和谐幸福。

他后来被国民党逮捕,为了保护家人不受牵连,主动要求与妻子解除婚姻关系,以确保她的安全。

此后,他再也没考虑过重新组建家庭。

每当有人说起这事,宋时轮总是不假思索地回应道:

作为军人,我们随时面临战死沙场的风险,不应该连累无辜的姑娘。

他对婚姻和组建家庭这件事一直提不起兴趣。

【革命伴侣,感情甚笃】

1941年,宋时轮的人生轨迹因一位女性的出现而发生了转折。这位女子的到来,让宋时轮原本的打算和计划都发生了改变。她的出现,仿佛在宋时轮平静的生活中投下了一颗石子,激起了层层涟漪。宋时轮原本坚定的想法,因为她的出现而开始动摇。这位女子的影响力不容小觑,她用自己的方式,让宋时轮重新审视了自己的选择和未来的方向。可以说,1941年这位女子的出现,成为了宋时轮人生中的一个重要转折点。

郑继斯出身于广东的一个富裕家庭。当抗日战争打响时,她毅然决然地加入了抗日救亡组织,甚至不惜与家人断绝关系。

这位富家千金的内心渴望,并非锦衣玉食的安逸生活。她真正向往的是投身报国事业,在守护家园的征程中尽己所能,这才是她的人生目标。

在延安学习的时候,她结识了宋时轮。

初次相遇时,双方都有些拘谨,交谈时显得不太自然。

但一聊起抗日的话题,他们俩就停不下来了,越说越起劲。

两人越聊越投机,思想高度一致,对革命事业都充满热情,价值观也很契合。他们互相欣赏,彼此认同,关系日益密切。

郑继斯对那些在战场上英勇作战的士兵怀有深深的敬意,而宋时轮则对那些在艰难环境中坚持斗争的女性表示由衷的钦佩。

在党组织的安排下,两位志趣相投的人结为伴侣。

结婚后,郑继斯将生活重心一分为二。他一方面继续投身革命事业,另一方面则全力照顾家庭。这种双重角色让他在个人理想与家庭责任之间找到了平衡,既没有放弃革命追求,也没有忽视家庭义务。他的生活由此形成了两个并行不悖的轨道,一条通向革命理想,另一条通向家庭温暖。这种分配方式使他在动荡的年代中既能坚守信仰,又能维系家庭和谐。

宋兰英对她就像亲生女儿一样,从不会刻薄对待。在丈夫面前,她细心料理家务,每天为宋时轮烹饪美味佳肴,并在工作事务上给予支持,帮助他解决难题。

她始终伴随宋时轮转战各地,无论环境多么恶劣,都毫无怨言地坚守岗位。

郑继斯将家务处理得井然有序,目的就是让他能够专注于战事,不被家庭事务分心。

宋时轮深感妻子是个难得的贤内助,觉得能和她结为夫妻简直是上辈子修来的福分。他由衷感谢妻子的善良和付出,认为这样的伴侣实属不易,自己真是幸运至极。在他眼中,妻子是位品德高尚、善解人意的好女人,能娶到她让他感到无比幸福和满足。宋时轮对妻子的感激之情溢于言表,认为这段婚姻是他人生中最大的幸运之一。

宋兰英觉得,郑继斯的到来让她重新体验到了母爱的温暖。每天睡前,郑继斯都会细心照料她,给予无微不至的关怀。

宋时轮父女的生活中,有一位性格温婉、心胸宽广的女性,她以自身的高尚品格,持续为他们提供无尽的关怀与温情。

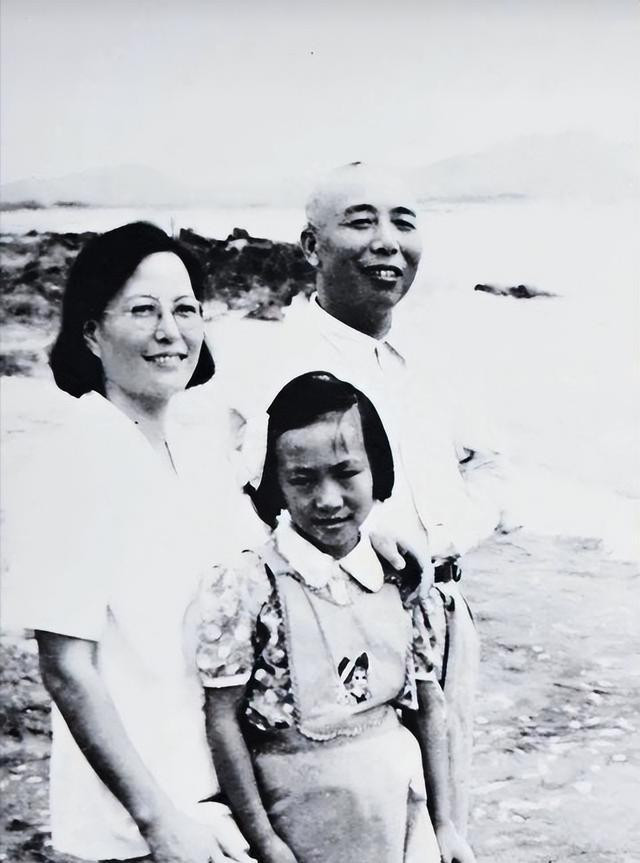

宋时轮与郑继斯共同经历了许多艰苦的日子,始终相互扶持。他们常常憧憬着未来子孙满堂、安享晚年的幸福场景。

当时,这对夫妇深信他们的婚姻会持续一生。然而,命运却对他们开了一个残酷的玩笑。

【另娶妹妹,遭到质疑】

1967年,郑继斯的健康状况持续恶化。看到妻子日渐消瘦,宋时轮心急如焚,竭尽全力寻找医生为她诊治。

他始终想不通,明明自己年长,为何健康状况反而比妻子更差。

当郑继斯回想起两人初次相遇的场景,以及这些年他为家庭倾注的全部心血,内心不禁涌起深深的爱意和自责。

他的成功很大程度上归功于她长期的无私支持。正是她在幕后持续的奉献和帮助,才让他能够在事业上不断取得突破。没有她的默默付出,他很难达到如今的成就。她始终如一的支持,成为他事业发展的重要推动力。

在郑继斯生命最后的阶段,宋时轮调整了自己的工作安排,减少了日常事务,把主要精力都放在了照顾和陪伴妻子上。他特意腾出更多时间,守在郑继斯身旁,给予她最需要的关怀与支持。

即便双方沉默无言,无需任何举动,他仍能体会到岁月悄然流逝中蕴含的温暖。这种默契与安宁,让时间变得柔软而珍贵。

这种内心的平静,只有郑继斯能让他体验到。

孩子们表现得非常周到。他们不仅主动分担了父亲照料母亲的责任,同时也很细心地为父母创造二人世界的机会。在照顾家庭的同时,他们懂得给父母留出私人时间,体现了对父母关系的尊重与理解。

在生命的最后时刻,郑继斯心中牵挂的除了自己的丈夫和孩子,还有在故乡的妹妹郑晓存。这份亲情是她离开人世前无法释怀的牵挂。

这位27岁的年轻女性已经具备充分的自主能力。尽管如此,作为长姐,她仍然期待自己的妹妹能够拓展视野,获得更多的人生阅历。

因此,她向宋时轮表达了一个愿望,期待他能安排郑晓存来北京发展,让他在这个更具包容性的环境中找到机会,逐步成长并站稳脚跟。

宋时轮应允了伴侣的愿望,陪伴她度过了生命中的最后时光。

自那以后,他的情绪一直很低落。

周围的人明显察觉到了他的转变。过去那个总是笑容满面、笑声不断的人不见了,取而代之的是一个沉默寡言、很少展露笑颜的他。

他变得沉默寡言,经常把自己锁在房间里,茶饭不思,整日沉浸在失去至亲的痛苦中无法自拔。这种状态持续了很长时间,他始终走不出失去那个重要之人的阴影。

五年时光匆匆流逝,到了1972年,一件出乎意料的事情突然发生了。

宋时轮向组织提交了一份申请,请求上级同意他结婚的请求。

出乎众人意料,宋时轮的妻子竟是郑继斯托付他照看的妹妹郑晓存。这位女子比宋时轮年轻了33岁。

根据相关程序,对郑晓存进行了必要的审查,核实其符合婚姻登记条件。然而,规章制度与实际情况往往存在差异,个人情感因素也需要纳入考虑范围。

即便是亲近的人,包括他的朋友,也对他的选择感到困惑——为何他会决定与小姨子结婚。

婚后不久,两人便遭遇了外界的各种非议和指责。

有人认为,姐夫和小姨子之间的这种特殊关系,怎么可能光明正大地发展成伴侣关系?更何况,他们之间还有着明显的年龄差距。

各种负面的推测如潮水般涌向他们。

【完成遗愿,相互搀扶】

宋时轮曾经也经历过一段心理上的不适期。

他明白,人们对这件事的讨论是正常的。选择娶小姨子并非一时兴起,而是经过仔细考虑后做出的决定。

他首先想到的是已故妻子郑继斯在生命最后时刻留下的遗愿。

她临终前有两个心愿:一是嘱托丈夫好好照顾妹妹,二是希望妹妹能填补自己的空缺,陪伴在丈夫身边,帮助这位情感细腻的男人早日摆脱失去她的痛苦。

郑继斯决定让妹妹嫁给自己的丈夫,乍一听确实让人难以接受。不过,站在她的角度想想,也能理解她的用心。她这么做,无非是为了让家人有个依靠,确保妹妹的生活不至于陷入困境。虽然这种做法在旁人看来不合常理,但在当时的环境下,或许是她能想到的最稳妥的办法。毕竟,她最关心的还是家人的未来,而不是外界的看法。

宋时轮曾为此心愿深感烦恼。

他深爱着妻子,从未想过找别人来填补她离开后的空缺。

郑晓存作为一个人,而非物品,她的立场和感受理应得到应有的重视。

起初,宋时轮对郑晓存的关心完全是出于兄长对妹妹的呵护。

宋时轮在权衡决策时,她的立场成为他考量的另一重要方面。

宋时轮完全赞同她按照自己的意愿生活,而不是遵从姐姐的遗愿。如果她选择追求独立自主的人生道路,宋时轮会全力支持,并尽最大努力帮助她实现理想。

如果她心甘情愿听从姐姐的安排,甚至对这件事产生了兴趣,宋时轮也就不好再强行改变她的主意了。毕竟,一个人要是自己愿意,别人再怎么劝说也是白搭。宋时轮虽然有自己的想法,但也明白不能强迫她接受。这种情况下,他只能尊重她的选择,毕竟强扭的瓜不甜。

他历经世事,处事从容,举手投足间流露出独特的气质。更重要的是,他待人彬彬有礼,生活中处处体现着细致入微的关怀。

郑晓存坚信,在人生的旅途中,每个人都需要一位指引方向的导师。

两人住在一起,天天看着那个对他特别崇拜的小姑娘,他也没法完全保持冷静。

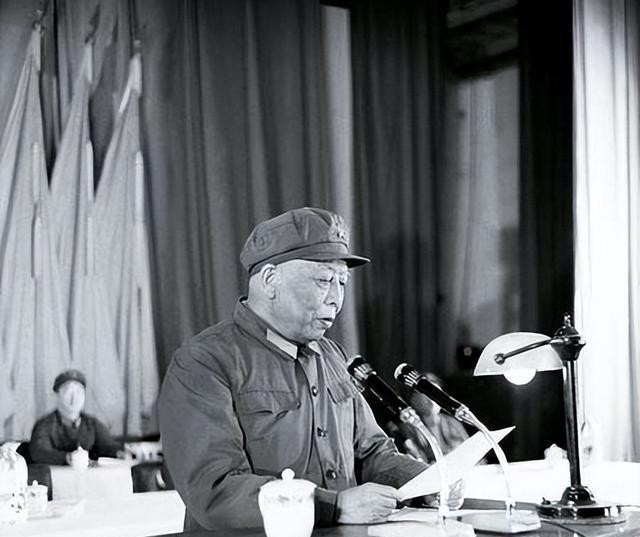

党组织的建议是他决策时参考的第三个重要依据。

一般来说,党组织对党员的个人生活不会过多干预。不过,作为一位开国上将的配偶,还是需要通过政治审查。

只要郑晓存顺利通过审查,组织上就会同意这门亲事。

最终,他果断地作出了决定,将那份报告提交了上去。

就在那一年,宋时轮和郑晓存喜结连理,迈入了婚姻的殿堂,共同开启了人生的新篇章。两人的结合顺风顺水,没有遇到任何波折,预示着他们未来生活的美好开端。

郑晓存对宋时轮的事业成就充满敬仰,她决心像亲姐姐一样,全力支持丈夫,确保他在发展道路上没有后顾之忧。每当宋时轮取得新的成就,郑晓存也感到无比自豪和荣耀。

她步入这段婚姻,纯粹是发自内心的选择。无论外界如何议论纷纷,或是有人背后说三道四,她都不放在心上。她坚信,生活的滋味只有自己最清楚,别人说什么都无关紧要。

她不必刻意展现快乐,也无需在意他人如何看待自己的生活。

尽管周围存在质疑的声音,这对夫妇携手度过了19年的婚姻生活,并共同抚养了一个活泼可爱的女儿。

郑晓存的年龄比丈夫小很多,这让她在家庭中自然而然地扮演了照顾者的角色。对于自己所做的一切,她从未有过任何抱怨或后悔。

1991年,宋时轮在上海逝世,郑晓始终陪伴在侧,紧紧握住他的手直至最后一刻。

这段婚姻最动人的瞬间,莫过于那双超越生死紧紧相握的手。这个画面,就是他们感情最真实的写照。

宋时轮在事业上取得了显著成就,声名远扬,然而他的私人生活却充满了波折与艰辛。

为了确保家人的安全,他主动选择终止了首次婚姻关系。

命运的无常导致他与第二任妻子永远分离。

郑晓存最终为这件事画上了圆满的句号。这样的结果,很可能正是郑继斯内心所期盼的。